私のコンサルティングのゴールは、経営者の方も社員さんも、

それぞれが「自分の人生を生きる」ことです。

「自分の人生を生きる」とは、

自分でやると決めて、自分でやるということです。

これができれば、経営者があれこれ言わなくても、社員さんが勝手に動くチームになります。

つまりは、今いるメンバーで3倍の利益をあげることが可能になります。

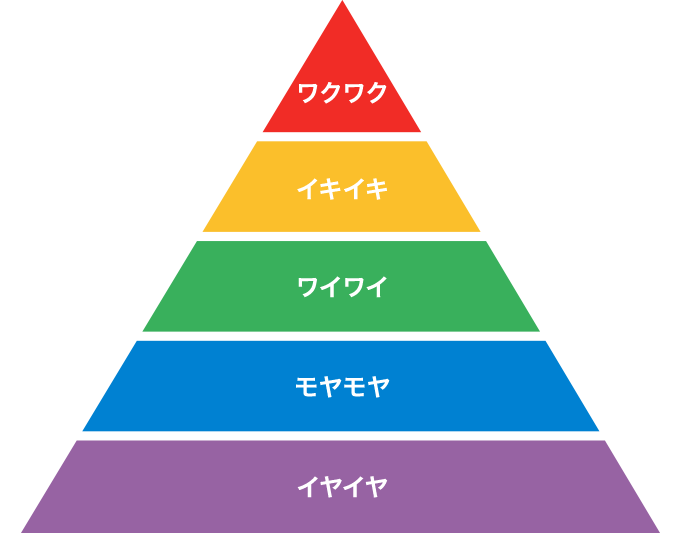

私は働き方のレベルには5つあると思います。

これはマズローの欲求5段階説と同じだと考えています。

おそらく経営者の方はワクワクレベルだと思います。

しかし、社員さんはどのレベルにいるのでしょうか?

経営者と社員さんのレベルを合わせることが

私のコンサルティングのゴールです。

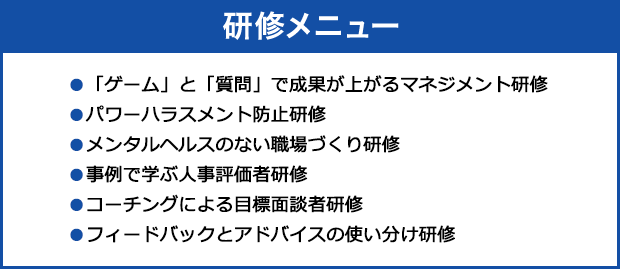

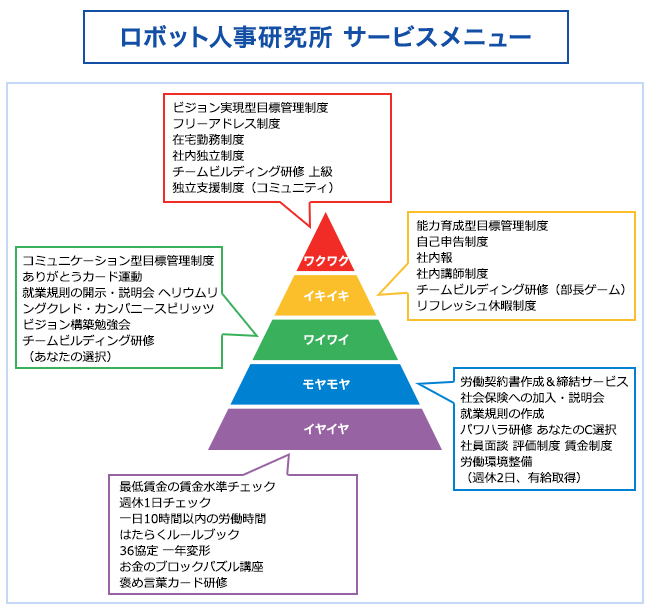

これを実現するために、次のメニューがあります。

まずは、現状把握が必要です。

社員の皆さんにアンケートにお答えいただくことで、ロボット人事部長があなたの会社の組織の状態を診断します。

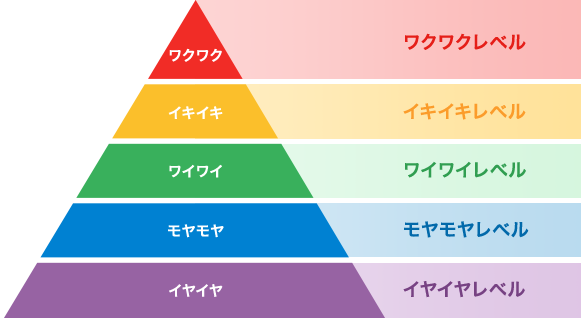

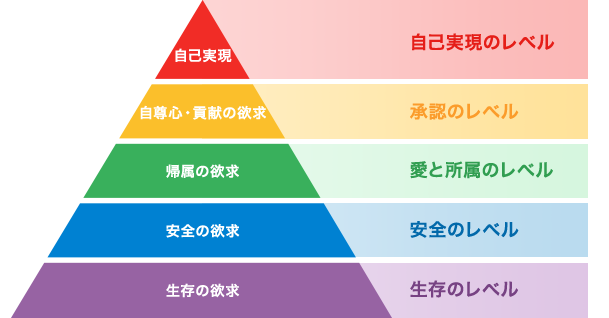

診断結果は5段階で表示されます。

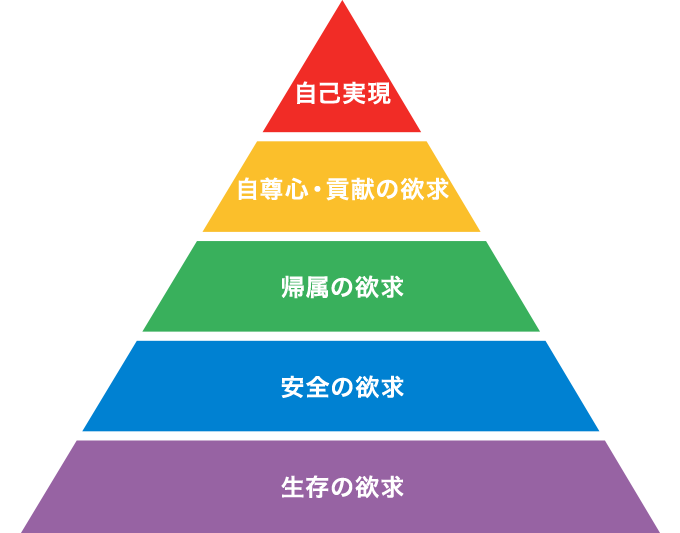

この三角形を私は、

「マネジメントのピラミッド」と呼んでいます。

これはマズローの5段階欲求説と同じです。

マズローによると低次レベルの欲求が満たされないと、たとえ高次のレベルにあっても、満たされていない低次の欲求レベルに戻ると言っています。

寝食を忘れて遊びに熱中していても、お腹がすいたり、眠くなったら、遊ぶのを止めて、ご飯を食べたり、布団に入りたくなります。

これと同じように、会社がどんなにやりがいのある仕事を用意しても、どんなにきれいなオフィスを用意しても、安心して働ける環境になければ、社員は不安がって、能力を発揮できなくなってします。

どんなに高次の欲求を満たしてあげたところで、低次の欲求が満たされていないと、その努力は無駄に終わります。

経営者の皆さんが、社員のことを思っていろいろやってあげているのに、社員に伝わってないと思うのであれば、まず、職場のレベルを疑ってみるべきです。

ロボット人事部長は、あなたの職場のレベルを診断できます。

診断の結果、ロボット人事部長から、現状を改善するための人事施策の提案があります。

それぞれのレベルで施策を実行していただければ、レベルは確実に上がっていきます。

それをご自分で進めていただくこともできますし、私に相談して、一緒に進めていくことも出来ます。

ご興味ある方は、

ロボット人事部長の診断を受けて下さい。

弊社のソフトウェアに会社名、お名前、役職、メールドレスを登録して下さい。

御社の組織の状態をイメージして、診断のページに進みますので、回答して下さい。

全部で30問あります(所要時間5分)

診断結果がメールで届きます。

職場全体のロボット人事部長診断をご希望の方は、こちら

「人と人は違う」ということは、よく言われていることです。

しかし、この言葉の本当の意味が分かっている人は、ほとんどいないように思います。

人と人が違うというのは、実は、脳の使い方が違うということです。

脳の使い方が違うというのはどういうことかというと、使っている脳の場所が違うのです。

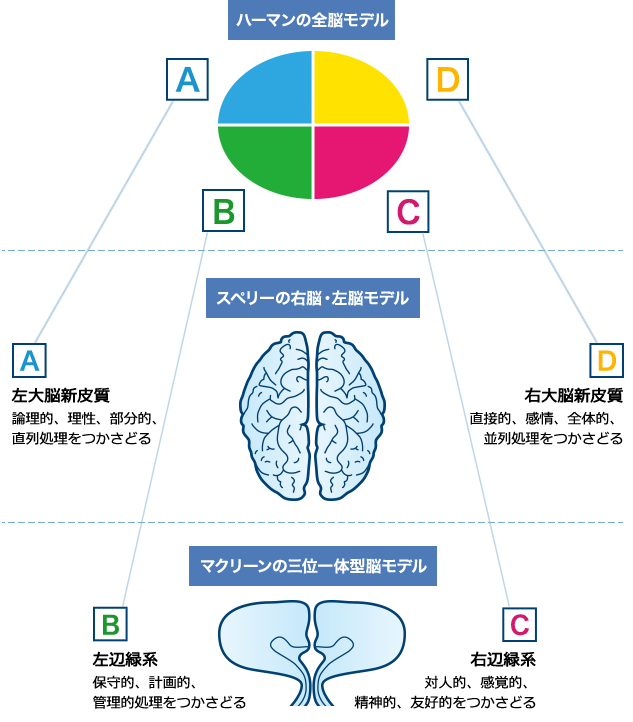

人の脳は、大きく分けて、左右に2つ、内側と外側で2つ、計4つに分けることができます。

「利き腕」「利き手」というように、脳にも「効き脳」があります。

右利きの人は、お箸を持とうとすると、無意識に右手で持ちます。

左手でお箸を使おうとすると、相当、意識をしないとお箸を使いこなせません。

脳も同じことが起こります。Aの脳(理論・理性)の脳を使っている人は、意識をしないと物事を理屈っぽく考えます。

これに対してCの脳(感覚・友好)の脳を使っている人は人の気持ちを優先して物事を考えます。

そのため、Aの脳の人が正しい(合理的)と思ってとった行動や言った言葉は、Cの脳の人にとっては、「なんか冷たい・・・」と感じられるということが起こります。

同じ行動や言葉でも、「効き脳」を通すと違って受け取られます。

このように、人は「効き脳」を通して理解をするので、相手の脳のタイプと自分の脳のタイプのズレを意識しないと、本当に意図していることは分からないのです。

つまり、自分が感じている相手の思考や行動は、私が解釈しているものにすぎないということです。

これが、人と人は違うという本当の意味です。

組織の中で、「人と人が違う」ということを知っているのと、知らないのとでは全く違います。

組織の中で起こっている人と人の問題は、この「効き脳」のズレによって起こっているからです。

この「効き脳」のタイプを調べるのが「効き脳」診断です。

「効き脳」診断は、ハーマンモデルと言います。

アメリカGE(ゼネラル・エレクトリック)社のマネジメント教育の責任者であったネッド・ハーマンによって開発されました。

現在、全世界で200万人以上のアセスメントを誇り、多くの企業で、個々のスキルアップやキャリアプラン、職場のコミュニケーション向上、チームビルディングなどに幅広く活用されています。

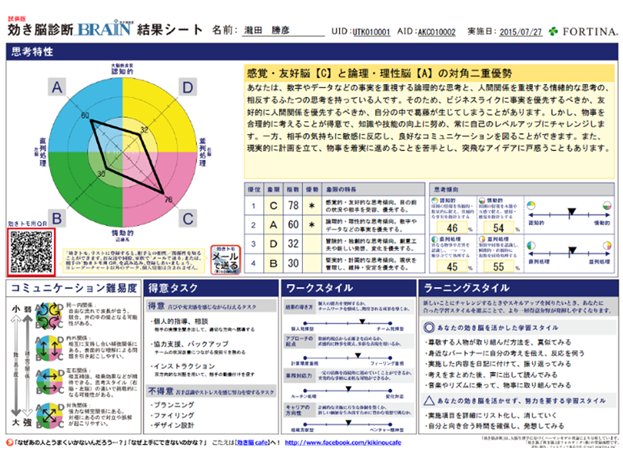

これが、私の効き脳診断結果です。

AとCが高いのが目につくと思います。

Aは「理論・理性脳」で、Cは「冒険・創造脳」です。

Aは「理論・理性脳」なので、理屈っぽく、気難しい感じを他人に与えると思います。

Cは「感覚・友好脳」なので、人懐っこかったり、人を安心させる雰囲気を感じさせると思います。

AとCは、対角線上にあることから分かるように、本来は相対するものです。

AとCがあるということは、相反するものを持っているということなので、二面性があるように思われがちです。

「最初はとっつきにくいんだけど、話すと悪くない」とよく言われます。

たぶん、そういうことなんだと思います。

そういうことを自分が自覚して、メンバーがお互いに相手の特性とが分かると、組織として成果が上がりそうな気がしませんか?

ロボット人事研究所では、このハーマンモデルを利用した効き脳診断をコンサルティングに利用しています。

自分を知り、他人を知ることで、「人と人は違う」ということを理解し、相手を認め、自分も認めてもらい、そのことによって、自分は自分らしく、相手は相手らしくいられるようになります。

これが、違いを活かすマネジメントであり、本当の意味でのダイバシティ―だと考えます。

弊社では、効き脳診断(有料)を受け付けています。

ご希望の方は、こちらへお問い合わせください。

社員面談をしていて思うことは、本音で話をできる仲間がいないと感じている社員さんが多いということです。

成果を上げているチームには、例外なく3つの共通点があります。

それは、 「安心」・「安全」・「ポジティブな場」であるということです。

この3つが実現できていれば、間違いなく成果が上がります。

ロボット人事部長診断では、あたなの組織が 「安心」・「安全」・「ポジティブな場」であるかどうかを診断することができます。

匿名で診断するので個々の診断結果は分かりませんが、組織全体としてどのような状態なのかを把握することはできます。

その診断結果を見ながらお話を伺うので、ほぼ本音の話が出てきます。

面談内容は原則としてクローズとしますが、本人から要望があれば、オープンにすることがあります。

その内容を私が経営者の方にお伝えするときに気を付けているのは、肯定的な表現でお伝えすることです。

同じことでも、否定的な言い方をしてしまうと、言いたいことが正しく伝わりません。

さらに、私は効き脳をマスターしているので、お互いの効き脳のズレを修正しながら、社員の方が言いたいことをお伝えすることができます。

経営者の方がお話を聞いてくださって、改善することで、本音を話した社員さんも本音を伝えることが会社を良くすることになるという成功体験を積むことになります。

このような成功体験の積み重ねが、 「安心」・「安全」・「ポジティブな場」を作り出し、本音が言い合える組織へと変わっていきます。

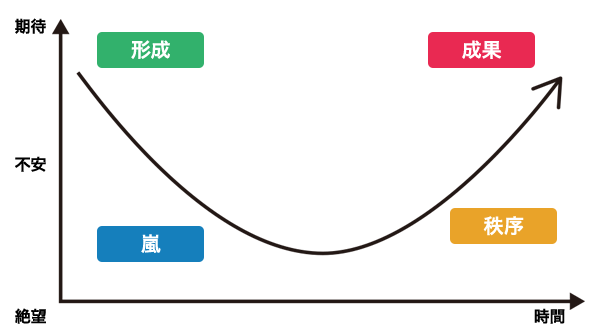

チームが成果を生み出すには、あるプロセスを踏む必要があります。

それをタックマンモデルと言います。

チームを組んだ時は、期待に満ち溢れ、このメンバーなら目標達成は可能ではないか?と思います。

この段階が「形成」という状態です。

そう思いながら、目標達成に向かっていると、だんだんうまくいかないことが分かってきて不安になります。

それは、お互いの考え方の違いだったり、やり方が違っていたり、仲間が自分のイメージ通りの動きをしてくれないからです。

ここで、腹を割って話せればよいのですが、大体の場合は、言い争いになるような気がして、まともに意見をぶつけることなく、だんだんあきらめの気持ちが強くなってきます。

多くの場合は、うちもなく、モヤモヤしたまま、時を過ごし、時間切れになります。

まれに、言い争いを恐れないメンバーがいると、意見をぶつけ合うことが起こります。

この段階が「嵐」という状況です。

言い争いによって、気の弱いメンバーいられなくなって、メンバーから抜けてしまったり、会社を辞めてしまうこともあります。

実は、目標を達成できるか?できないか?は、ここが分かれ目と言われています。

この嵐を超えられると、徐々に成果が生まれてきます。

言い争いというのは、実は悪いことではなく、価値観や考え方ややり方をメンバー同士で調整をしている時期なのです。

メンバー同士、お互いの違いを認め、腹を割って話をすることで、価値観や考え方ややり方の違いを受け入れられるようになります。

ここまでくると、チーム内に「秩序」が生まれます。

自分の価値観や考え方ややり方に固執することなく、成果が生まれる方向に動き出します。

このようにして、不可能に思えた目標も達成できるようになります。

これを、「谷をくぐる」と言い方をします。

通常、上手くいく場合は、この「谷をくぐる」というようなことがたまたま起こります。

たまたま、自己主張の強い人がいたり、言い方のきつい人がいて、言い争いになり、たまたま、人間関係を調整できる人がいて、二人の間を取り持ち、話し合いをさせて、秩序が出来上がってくるみたいな感じです。

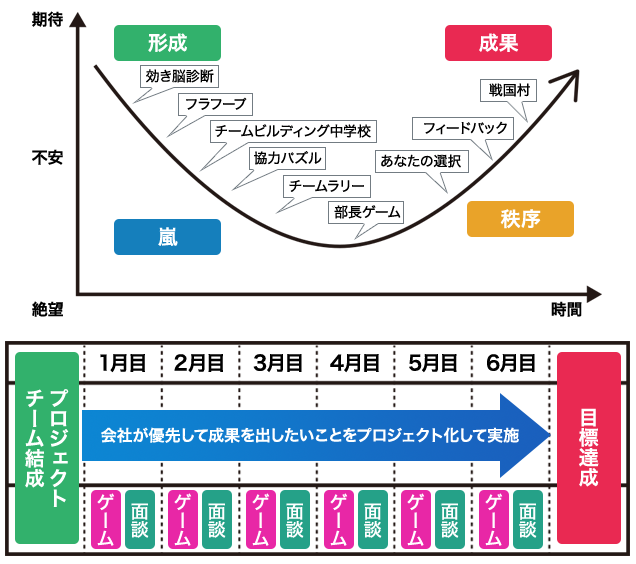

私はこれを人工的に問題を起こします。

会社の目標を達成するプロジェクトチームを作ってもらい、そのプロジェクトチームで目標達成に向かっていきます。

その目標達成というと1つゴールに向かって発生するチーム内の問題を、ゲームという架空の場で再現するということです。

イメージはこんな感じです。

目標達成のプロジェクトと「ゲーム」と「質問」の研修を同時並行で進めていきます。

ゲームをやって上手く行った場合は、上手く行った理由を考え、上手く行かなかった場合は上手く行かなかった理由を考えます。

たぶん、それが職場で起こっています。

そこで、ゲームの中でこうしたらよいと分かったことを職場でどのように活かすか?話し合ってもらいます。

「人はやりながらでないと学べない」のだと思います。

だから、私はやったことしか教えません。

ゲームによる体験学習を通しながら、「たまたま」を「必然」に変えます。

このようなチームの体質を変えていくことで、常に目標を達成できるチームへと変わっていきます。

私は研修を受けていただくだけでは成果は上がらないと思っています。

しかし、研修は人が変わるキッカケを作ることはできると思っています。

私の研修の目標は明日から行動を変えること

研修の進め方は基本的にはゲームやワークを使います。

なぜなら、「人はやりながらでないと学べない」からです。

ゲームやワークでの気づきをどのように職場に活かせばよいのか?考えてもらいます。

私はできることしか教えません。

ゲームやワークでできないことは、職場に戻ってもできないからです。

研修でいい話を聴いても、成果が上がらないのは、聴いた話が職場で再現できないからです。

どんな些細なことであっても、確実にできるようになれば、できるようになっただけ、確実に職場はよくなります。

そのため、研修の中で、明日からできることを考えてもらいます。

また、1回で終らすことなく、継続的にフォローアップすることで、行動をチェックしていきます。

行動が習慣化すれば、結果は変わってきます。

私の研修によって成果が生まれるのは、受講いただいた方の行動が習慣化できているからだと思います。