仙台育英学園が、

高校サッカー部で発生した「いじめ」は、

「構造的いじめ」だったと認定した

という記事を読みました。

いつも、ブログで、

氷山モデルの「構造」について

書ているので、

「構造的いじめ」という言葉が

気になりました。

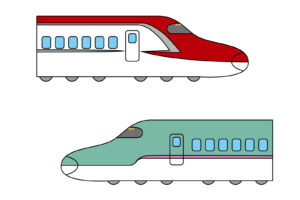

氷山モデルとは、

ものごとの全体像を捉えるフレームワークです。

【氷山モデル】

「できごと」

何が起こったのか?

=============

「パターン」

どんなパターンなのか?

繰り返し起こっていることが何か?

=============

「構造」

どのようなしくみになっているのか?

どんなメカニズムになっているのか?

=============

「メンタルモデル」

どんな思い込みがあるのか?

何がそうさせているのか?

世の中で起こっている

「できごと」は、

それだけで起こっているのではなく、

同じようなパターンがあります。

そのうちの1つが、

表面化したものが「できごと」です。

だから、「できごと」は、

ものごとの一部でしかありません。

全体を見ようとすると、

「パターン」を捉える必要があります。

そして、「パターン」を捉えられたら、

「パターン」を生んでいるものは何か?

を考えます。

それが「構造」です。

「構造」というのは、

「パターン」を引き起こしている原因です。

「それがあるからそうなる」

というものです。

それは「選択」です。

ちょっとわかりずらいかもしれませんが

同じような「選択」をするから、

同じ結果になる(パターン)のです。

そして、

同じような「選択」になるものが、

「しくみ」や「メカニズム」です。

「しくみ」や「メカニズム」は

再現性を高めるためにあるものです。

誰がやっても同じ、

いつやっても同じになるのが、

「しくみ」や「メカニズム」です。

具体的に言うと、

法律、ルールやビジネスモデルや

役割、基準、習慣、マニュアルなどです。

「それがあるからそうなる」

それが「構造」です。

だとしたら、「構造的ないじめ」って

何なんだろう?と思うのです。

再現性をもって、いじめられる

必ず、いじめられる

いじめられるようになっている

怖ろしい話だと思いました。

ネット記事によると、

部内規律の名のもとに

連帯責任の罰則が慣例化し、

上下関係が固定化した中で、

特定の生徒が疎外され、

いじりや強要につながっていたそうです。

さらに、この「いじめ」が、

一部の生徒だけでなく、

顧問団を含めた組織全体によるもの

と認めました。

つまり、組織全体が

いじめを生み出す「構造」になっていた

ということです。

どうしてこんなことになったのか?

それが「メンタルモデル」です。

おそらく「いじめられる奴が悪い」

「いじめがあるのは仕方がない」

という価値観だと思います。

そんな「メンタルモデル」を

組織全体が持ったがゆえに

このようなことが起こったのです。

学校側は、

顧問団に人権意識の適切な理解を

深める研修を行い、

その顧問団が生徒一人ひとりと

丁寧な二者面談を通じて

人権意識を指導する

と言っていますが、

果たして、その顧問団が指導できる

のでしょうか?

構造を生み出したのは、

そうなるように選択したのは、

顧問団(大人)だと思います。

顧問団(大人)もこの構造の中で、

成功体験を積んできていると思います。

その顧問団(大人)が

強い意志を持って変わろうとしないと、

「構造」は変わらないと思います。

まさに、これが「アンラーニング」です。

「アンラーニング」とは、

過去の成功体験などに基づき形成された

ものの見方/行動様式(メンタルモデル)

をアップデートしていくことです。

顧問団でなくても、

管理職や経営層、社長という

立場にいる人たちには、

成功体験があります。

その成功体験ゆえに今の立場があります。

それが、組織の「構造」に

影響を及ぼしています。

組織で起こっている「できごと」は、

管理職や経営層、社長という

立場にいる人たちの

ものの見方/行動様式(メンタルモデル)

が生み出しています。

組織を変えたいと思うなら、

管理職や経営層、社長という

立場にいる人たちが

アンラーニングすることが必要です。

自分が問題の一部であることを

認めない限り、

その問題は解決しないのです。

仙台育英学園の件を

他山の石として、

自分自身をアップデートしていくことが

大事だと思いました。

今日も最後まで読んでいただいて

ありがとうございます。

効き脳コーチングしませんか!

効き脳診断をして、

アナタの「強み」を可視化して

「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき

ZOOMを使って診断結果について

コーチング的にセッションをします。

(約60分間)

効き脳コーチングの詳しいことはコチラ

コメントを残す